-

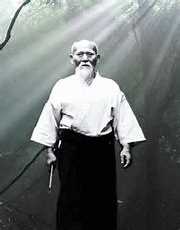

- 合気道は開祖植芝盛平翁が日本伝統の武術の奥義を究め、厳しい精神的修業をへて武術から合気道へと発展させた武道です。合気道はいたずらに力を競わず、心身を

鍛錬し、至誠の人を作るのを目的としています。

合気道は他人と優劣を競うことをしないため、試合や競技を行ないません。

開祖は合気とは敵と戦い敵を破る術ではなく世界を和合させ、人類を一家たらしめる道であると言われています。

また、開祖は「剣の理合い」を 基本に体術と武器技が一つになって合気道になると言われています。

-

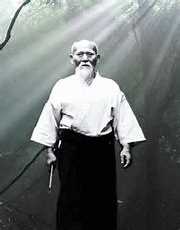

- 故齋藤守弘先生は合気道開祖植芝盛平翁の高弟であり、開祖に23年間お仕えし、岩間に残された開祖直伝の技・形を伝承され、合氣神社及び合氣修練道場(現茨城道場)をお護りされていた合気会で最も長く開祖にお仕えされた先生で、開祖から武器稽古を受けることのできた数少ない弟子の一人であり、また本部道場での剣・杖の教授を許された唯一の師範で、日本及び海外で幅広く合気道を指導されていました。

平成11年~13年まで大阪で合気道講習会を実施されました。

-

- 大阪合氣修練道場は合気道開祖に長年お仕えし、開祖の合気道を伝承されていた茨城県岩間の齋藤先生の教えを守り、大阪地区(大阪市・守口市・門真市)及び兵庫地区(川西市・尼崎市)で開祖の合気道(体術・剣・杖)の理合いを研鑽しています。

又、故齋藤先生が常々仰せられていた気配り(配慮)についても稽古の中で伝えて居ります。

平成10年から岩間で4年間を内弟子として修行し、故齋藤守弘先生の日本人最後の内弟子として修行しました。

平成11年から故齋藤守弘先生及び齋藤仁平先生をお招きして、29年まで大阪で合気道の講習会を実施しておりました。

大阪合氣修練道場は故斉藤守弘先生から武器技の指導の許可(目録)を戴き武器技を指導しています。

大阪合氣修練道場では初心者の方も最初から合気道の武器技(剣・杖)を稽古します。

毎年、合気道(武器技)の合宿及び合同稽古を行っています。

体験(無料)できますのでご連絡ください。

大阪合氣修練道場のInstagram( インスタグラム )です。ぜひ、ご覧ください。

新着情報

- 2025年7月5日

- イタリア講習会を更新しました。

- 2025年7月4日

- 演武会を更新しました。

- 2025年7月3日

- 合気道合宿を更新しました。